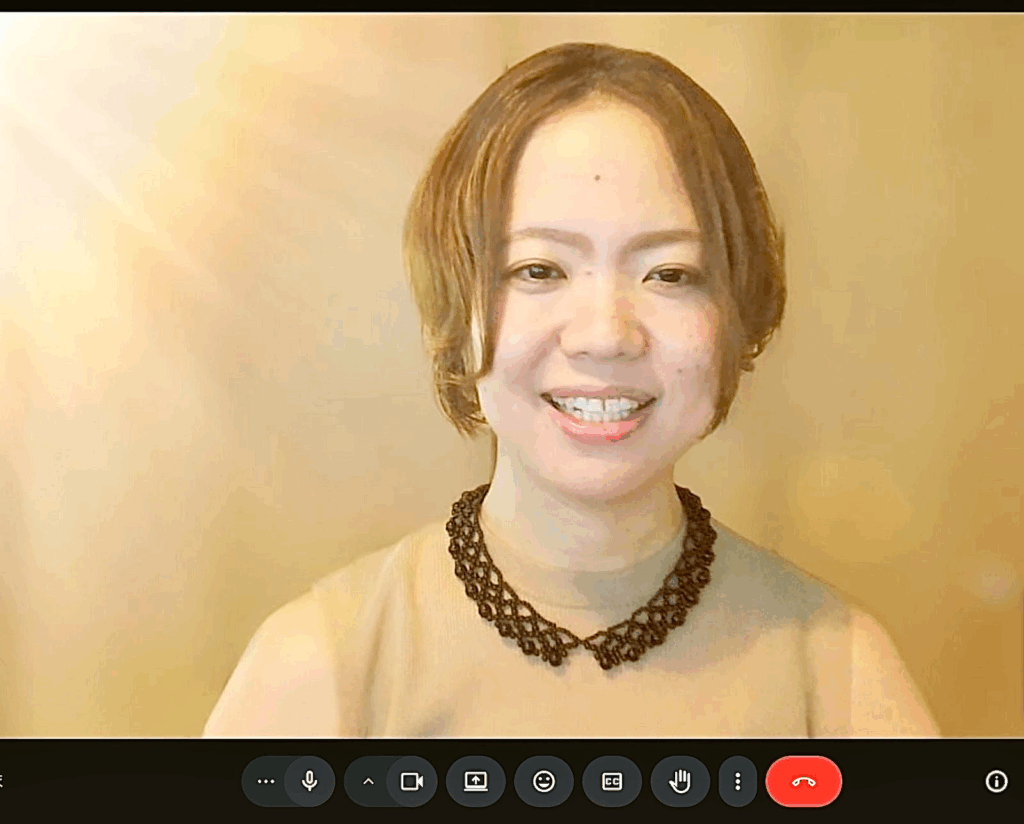

小野木 恭子氏|VOICHAT株式会社 取締役COO/PdM

NTTドコモでシステム領域を経験後、夫の赴任で渡米し語学・メディアデザインを学ぶ。帰国後はカオナビでデジタルマーケティング、タウンキッチンで地域活性化に携わり、2021年に独立。フリーランスとしてクリエイティブ業務を経て、MONOLISIXを通じVOICHATに参画。PdMとして開発を主導し、2023年COO就任、2024年取締役就任。音声主体のビジネスコミュニケーションツール「VOICHAT」の成長を牽引している。

VOICHAT株式会社

── まずは、VOICHATの事業内容について教えてください。

はい。私たちは社名と同じ「VOICHAT(ボイチャ)」というプロダクトを自社開発しています。特徴は、音声が主役のビジネスコミュニケーションツールであるという点です。

チームや社内のメンバーが同じオフィスにいなくても、まるで「ちょっといい?」と声をかけるように、いつでもどこでも気軽に会話ができます。これによってストレスフリーなコミュニケーションを実現しているんです。

さらに、社内だけでなく顧客対応にも活用できる点も強みです。見込み顧客や既存顧客からの質問や相談に対して、サイト上でそのまま音声による接客が可能です。

── 既存のコミュニケーションツールと比べると、どんな違いがあるのでしょうか。

大きな特徴は、やはり「ボイス」であることです。非同期型のテキストと違い同期型のため、常に繋がっている感覚で仕事ができるのと同時に、即時に会話ができ意思決定スピードも上がります。リモート環境でも仲間意識や絆が強まる効果もあるんです。また、顧客対応においても音声はテキスト以上に共感力が高い。安心感を与え、長期的な関係構築に寄与する点が大きな価値だと思っています。

小野木さんのキャリア

キャリアの原点

── 小野木さんの幼少期について伺いたいと思います。

小学校時代は「優等生タイプ」で、成績はほぼオール5。学級委員を務めたり、ピアノを習っていて卒業式や合唱コンクールで伴奏を任されることも多く、人前に立つのが好きでした。ただ、型破りな行動をするタイプではなく、いわゆる“良い子”だったと思います。

人付き合いについては、小学校入学前は引っ込み思案でしたが、入学後は先生や友人に恵まれたことで人前に出るようになりました。次第に「面白いと思われたい」という気持ちも芽生え、友達の輪の中心で過ごしていた記憶があります。

小6のときに千葉から埼玉へ引っ越した際には、地域性の違いにカルチャーショックを受けつつ、新しい人間関係をゼロから築く経験をしました。中学でも同じように新しい環境に飛び込み、初対面の人とどう関係を築くかを学んだことが、その後海外生活を楽しめたり、公私における人脈形成につながっていると感じています。

── 算数や海外への関心が強かったと伺いました。そのきっかけは何だったのでしょうか。

父の影響が大きいと思います。幼い頃から家族でオセロやカードゲームなど、論理的思考を求められる遊びをしていたので、自然とパズルや数学が好きになりました。ロジカル思考が得意で、高校進学後も理系を選択し、そのまま大学では数理学科を専攻しました。

── 東京女子大学を選ばれた理由も伺えますか。

就職のしやすさを意識した部分が大きいです。女子大のブランド力や学力レベルもありましたし、立地が自宅から近く通いやすかったこと、吉祥寺が生活圏にあることも魅力でした。大学生活を楽しみながらも将来に備えられる環境だと感じて進学を決めました。

NTTドコモ時代

── 大学卒業後はNTTドコモに入社されました。どのような経緯だったのでしょうか。

理系の学科だったのでプログラミングの授業はありましたが、正直あまり好きではありませんでした。ただ、当時のドコモはiモードやFOMAといった革新的なサービスを次々と展開していて、「未来をつくる会社」という魅力に惹かれたんです。

大学にはドコモへの推薦枠があり、私の代は2名が選ばれることになりました。同期とともにその枠で入社できたのは、とても幸運だったと思います。

── 配属は情報システム部門だったと伺いました。

はい。「DREAMS」というグループ全体を支える巨大基幹システムの担当になりました。スケジュール管理から経費精算、勤怠管理、電子決裁、会計、財務管理まで一気通貫でつながっていて、当時5万人以上いるドコモグループ全社員が毎日利用するシステムでした。仕様検討からリリースまで幅広いプロセスを経験でき、優秀な先輩方に囲まれながら多くを学びました。

この仕事には約9年携わったと思います。今振り返ると驚くほど長く続けていたのですが、開発部門からスタートし、その後外販チームやプロモ―ションと徐々に外向けの仕事へシフトしていき、気づけば長い年月を過ごしていました。

ライフイベントとキャリアチェンジ

2007年に結婚・出産を経験し、2年間の休職を取りました。復職後最初の仕事は、NTTラーニングシステムへのDREAMS導入でした。既存システムからのデータ移行や業務フローの変更など、運用開始までに山ほどタスクがありましたが、育児しながらもチャレンジングな仕事を任されたことにとても感謝しています。

海外赴任への帯同と学び

── 旦那様の海外赴任に帯同され、カリフォルニア州で約3年間過ごされたそうですね。その間はどのような活動をされていたのでしょうか。

ビザの関係で就労はできなかったため、給与を得る形での仕事はできませんでした。ただ「せっかく3年住むなら英語をしっかり身につけたい」という思いと、ドコモ時代に関わったプロモーションを通じてデザインやクリエイティブへの関心が芽生えていたことから、「現地の人に囲まれながら学べる場」にこだわりました。

最初の1年半は語学スクールに通い、スクールの先生から「カレッジに進んでみては」と勧められたことも後押しになり、West Valley College へ進学しました。そこではメディアデザインを専攻し、現地の学生に交じって日々課題とプレゼンで忙しくしてました。久々の学生気分で楽しかったですね。

── 実際に海外生活を経験されていかがでしたか。

渡米を決める前は、夫が「家族で移住するのはハードルが高いのでは」と迷っていましたが、私は「こんなチャンス二度とない」と背中を押しました。子どもも小学校に上がるタイミングでベストだと思ったんです。結果的に、現地で誰も自分を知らない環境に飛び込み、人脈をゼロから築いた経験は大きな自信になりました。

カレッジでデザインを学ぶうちにデジタルマーケティングに興味を持ち、「帰国後は職種を変えたい」と強く思うようになったんです。大手の安定した環境よりも、成長中の会社で刺激を受けながら働くほうが自分には合っていると感じました。

帰国後:カオナビとタウンキッチンへ

帰国後は、タレントマネジメントシステムを展開する カオナビに入社。Webマーケティング職として新しいキャリアをスタートしました。その後、プロダクト、カスタマーサクセスと複数チームを経験したのですが、ちょうど上場のタイミングでもあったので、ベンチャーならではのスピード感に必死でした。部門間でフラットなコミュニケーションができるカルチャーだったので、連携しやすかったのが良かったです。

しかしコロナ禍でリモートワークが増えたことで、「地域や暮らしに根差した事業に関わりたい」という思いが強まりました。その結果、創業支援や地域活性化を手がけるタウンキッチンへ転職しました。

フリーランスとしての挑戦

── その後、2021年からフリーランスとして独立されたんですね。きっかけは何だったのでしょうか。

当時広報のマネージャーだったのですが、「他の仕事もできそう」と感じ、副業を始めようと思ったのがきっかけです。タウンキッチンを退職し、「個人事業主としてやっていけるかもしれない」と思い、独立を決意しました。

最初はWebライターからスタートし、その後はサイトデザイン、ロゴ制作、メルマガ、バナー、資料作成など、オンラインで完結するクリエイティブ業務全般を手がけました。

仕事探しは Wantedly とSNSが中心。最初は収入も少なく、学生バイトより低い水準でしたが、経験を重ねて記事執筆やデザインの効率を高め、単価も上げていくことで、最終的には会社員時代の給与を上回る収入を得られるようになりました。

「収入面でもキャリア面でもフリーランスを経験してよかった」と感じています。

VOICHAT参画のきっかけ

── VOICHATに参画された経緯について教えていただけますか。

個人事業主時代にVOICHATの関連会社であるMONOLISIXがWantedlyで求人を出していて、そこからカジュアル面談したのがきっかけでした。当時はまだVOICHATが構想段階で、会社設立前だったのですが、MONOLISIXの代表だった小路から「これからの時代、これからの働き方に求められる新たなビジネスコミュニケーションツールを作り出したい」と聞きました。

最初はMONOLISIXで2か月ほど働き、その後すぐにVOICHATへジョインする流れになりました。

参画を決断した理由

── 参画を決めた決め手は何だったのでしょうか。

直感に近いですね。「これをやらなかったら後悔する」と思いました。ゼロからサービスやプロダクトを立ち上げる経験はこれまでなかったですし、それをある程度リードできるポジションを任せてもらえるのは非常に貴重な機会だと感じました。

さらに、音声というテーマにも強く惹かれました。子どもの頃から音楽を続けてきたこともあり、もともと「音」や「声」が好きだったんです。音声を主役にしたコミュニケーションツールに関われるのは、運命的なものを感じました。

── 最初から取締役COOとしてオファーがあったのでしょうか。

はい、最初の段階で「役員としてジョインしてほしい」と言われていました。ただ、当時は知り合って間もなかったこともあり、「自分で良いのか」という気持ちが強く、一度は辞退しました。まずは PdM(プロダクトマネージャー) として、仕様策定やディレクションに専念していました。

その後、1年ほど経った頃に経営者同士の人脈作りを広げることが、事業スケールに重要と考え、改めて覚悟を決めてCOOに就任。2023年12月のことです。

さらに、2024年には役員構成の見直しがあり、正式に取締役に就任しました。思うように売上が伸びず、これからというタイミングだったので、自分自身としても腹を括って「責任を持ってやっていこう」と覚悟を固めました。

参画直後の取り組みと開発プロセス

── 参画後、最初に取り組まれたことを教えてください。

最初に着手したのはプロダクトの機能性を決め、仕様に落とし込むことです。エンジニアが動けるようにするためには必須の作業で、ドコモのシステム部門時代の経験を活かして取り組みました。2023年1月から仕様策定を進め、同年6月にベータ版をリリース。モニター企業での検証を経て、9月には正式ローンチに至りました。

本来は4月のリリースを目指していましたが、音声特有の難しさに直面。音声が聞こえない、誤って聞こえてはいけない相手に届いてしまうなど、トラブルが相次ぎました。そこで徹底的にトライアンドエラーを繰り返し、現在の品質水準にたどり着きました。

プロダクト開発のこだわり「ミニマム&マキシマム」

── 開発の中で特に大事にしていた考え方はありますか。

仕様決めや実装を進める中で、何か芯になるものが必要だと思い、「ミニマム&マキシマム」というスローガンを掲げました。機能性、操作性ともに余計なものを削ぎ落とし、誰もが直感的に使えるシンプルさを追求しました。日常的に使っても「ツール疲れ」を感じさせないことを大切にしたかったんです。

一方で成果に関しては最大化を目指し、チームの意思決定や顧客対応をよりスピーディーにし、パフォーマンスを引き上げることを意識しました。迷ったときには必ずこのスローガンに立ち戻り、開発の指針にしています。ここがブレると、他と類似したプロダクトになってしまうと思います。

── 現在の組織体制について伺えますか。

VOICHATは現在8名体制で、いわゆるAmazonの「ピザ2枚ルール」に近いスモールチームで運営されています。小規模だからこそ、メンバー同士がフラットに意見を交わすことができ、意思疎通もスピーディーです。壁やしがらみにとらわれることなく、一人ひとりが自然に会話できる環境があるため、誰かが取り残されることもありません。実際に我々自身がフルリモートでアジャイル開発できており、VOICHATでのコミュニケーションが十分に機能していることが、サービスの価値を体現しているといえます。

── 一方で、組織の課題はありますか。

少人数ゆえに価値観や考え方が似通ってしまうことです。もちろん結束は強みですが、イノベーションを起こすためには異なるバックグラウンドや視点を持つメンバーの存在が不可欠です。私自身はどちらかというと同調型ではなく、一旦冷静に考え、逆側に身を置いてみるなど偏りなく捉えたり、別視点を積極的に提示したりするタイプですが、さまざまな角度から意見が言える人材を招き入れることで、尖った戦略や事業の成長速度を高められると個人的には感じています。これは、カオナビ時代の経験からそんな予感がしています(笑)

VOICHAT誕生の背景

── VOICHATが生まれた経緯を教えてください。

まさにコロナ禍がきっかけでした。MONOLISIXがフルリモートに挑戦することになったのですが、代表はもともと「みんなで集まってワイワイやる」カルチャーを好むタイプで、テキストチャットやZoom、バーチャルオフィスなどのツールを試したものの、「最適解がない」と痛感したようです。

そこで「自分たちで作ろう」となったのがVOICHATの始まりです。同じ課題を抱えている企業は多くいるはずと考えましたし、コロナが明けてもリモートファーストの時代は必ず来るだろうと見据えていました。

さらに、代表自身がフラットな人間関係を好み、形式ばった会話ではなく雑談も含めた自然なやり取りを重視する人間性だったことも大きいと思います。だからこそ、テキストではなく「声」にフォーカスしたツールをつくるという方向性が必然だったのだと思います。

── VOICHATがもたらす具体的な価値は?

これからの多様な働き方に最適なツールだと考えています。VOICHATを使うことで、場所や年齢、バックグラウンドが異なるメンバー同士でもスムーズにチームプレーができ、仕事のスピードも高められます。さらに、フラットに意見を言える環境をつくることで、人間関係に伴うストレスやフラストレーションを最小化できる点も大きな強みです。

また、社会的には、リモートワークの浸透を後押しし、採用や離職率改善にも貢献できると考えています。短期的には「今のやり方で十分」と感じる企業もあるかもしれませんが、中長期的には必要とされるサービスになると確信しています。

── 現在の小野木さんの業務内容について教えてください。

メインはPdMとしての仕事で、全体の6割を占めています。具体的には仕様の検討や策定、開発のディレクションなどです。加えて3割ほどは交流会に参加して商談を行う営業活動にあてています。残りの1割は代表と一緒にビジネス戦略を検討したり、情報収集を行ったりする時間ですね。いずれにしても、毎日各メンバーと会話しない日はありません。実際のオフィスであれば、常に走り回ってるかもしれないです(笑)

── 現在の役割分担についても伺えますか。

役員を除くと、エンジニアが3名、デザイナーが1名、マーケティング・セールスサポートが2名のチームです。効率性とスピード感を重視した、最少人数で協働しています。

会議依存からの脱却──フレキシブルなコミュニケーション体制

── 組織としてのカルチャーや、日々のコミュニケーションで意識されていることを教えてください。

VOICHATを使い、いつでも声を掛け合って即座に情報共有し、認識の齟齬が生まれないようにしています。そのため、定例会議はほとんどありません。唯一、毎週月曜の朝に1時間半だけZoomで顔を合わせ、アイスブレイクや全体方針の確認をしている程度ですね。

我々のコミュニケーションは、数分の会話をその都度積み重ねるスタイル。まとめて30分や1時間を確保するよりも、リアルタイムで柔軟にやり取りする方がアウトプットも早いと考えています。この、声かけから始まるライトなミーティングを繰り返し行うコミュニケーション手法を「アジャイルトーク」とし、主にスピード感重視の企業へ広げていきたいと考えています。

── 情報整理やナレッジ共有の方法についても伺えますか。

内容に応じてツールを使い分けています。開発関連はBacklogに集約し、全体周知や文字で残しておきたい内容はChatworkに残します。VOICHATを中心に置きつつ、他のツールを適切に棲み分けることで効率的にナレッジ共有を進めています。

VOICHATの活用イメージ

── VOICHATはどのような場面で効果を発揮するのでしょうか。

Web接客機能である「VOICHATサポート」については、顧客対応のスピードが重視されるチームです。たとえばCSチームやセールスチームのように「即時対応」や「信頼性」「安心感」が求められる場面では、音声でのやり取りが大きな効果を発揮します。

バーチャルオフィスである「VOICHATオフィス」については、距離の制約を超えられるため、リモートワークやハイブリッドワーク、在宅勤務の業務委託メンバーを含むチームにおいても、一体感を持って仕事を進められます。利用シーンとしては、単なる指示伝達ではなく、相互のディスカッションを通じてイノベーションを生むようなチーム体制に特に効果的です。

スタートアップやベンチャーなど、スピード感をカルチャーにしている組織には特にフィットすると思います。

── 社外との接点では、どのように活用できますか。

Web接客機能を使えば、サイト上の今すぐ客をサイトでそのまま接客できるため、これまで離脱してしまっていた顧客ともつながりやすくなります。多くの企業はサイトに来訪した顧客にフォームや資料ダウンロードを通じてリードを獲得しますが、その方法だと入力の手間が煩わしくサイトから離れてしまったり、折り返し連絡の時点で既に温度感が下がってしまったりします。

VOICHATを導入すれば、訪問の瞬間という最もホットなタイミングで顧客に声を掛けられるため、信頼関係の構築や商談への移行がスムーズになります。

さらに、顧客サポートでも「伴走型」の支援が可能です。リアルタイムで声を掛け合うことで、知らないうちに解約されてしまうといったリスクを防ぐことができます。VOICHATはカスタマージャーニーで言う、購買前の比較検討期~顧客ロイヤル化までをカバーし、いつでも顧客の「SOS」に応えられるポータルとして効果を発揮します。

── 既にコミュニケーションツールを使っている企業に対しては、どのように説明されていますか。

テキストの良さももちろんありますが、すべてのやり取りを網羅的に読み、リアクションを返すという作業には無駄があります。本当に優先すべきタスクの確認が遅れたり、意図が伝わらず何度も確認したり、といったリスクが拭えません。実際に利用しているお客様からは「音声に切り替えるだけで、想像以上にスムーズになった」という声もいただいています。仕事に不慣れな新人フォローや、社員と業務委託メンバーとの連携にぴったりとの声も多く聞きます。

すべてを音声に移行する必要はありませんが、コミュニケーションの3〜4割を音声に置き換えるだけで、生産性は大きく向上します。まずは一度試してみる価値があると考えています。