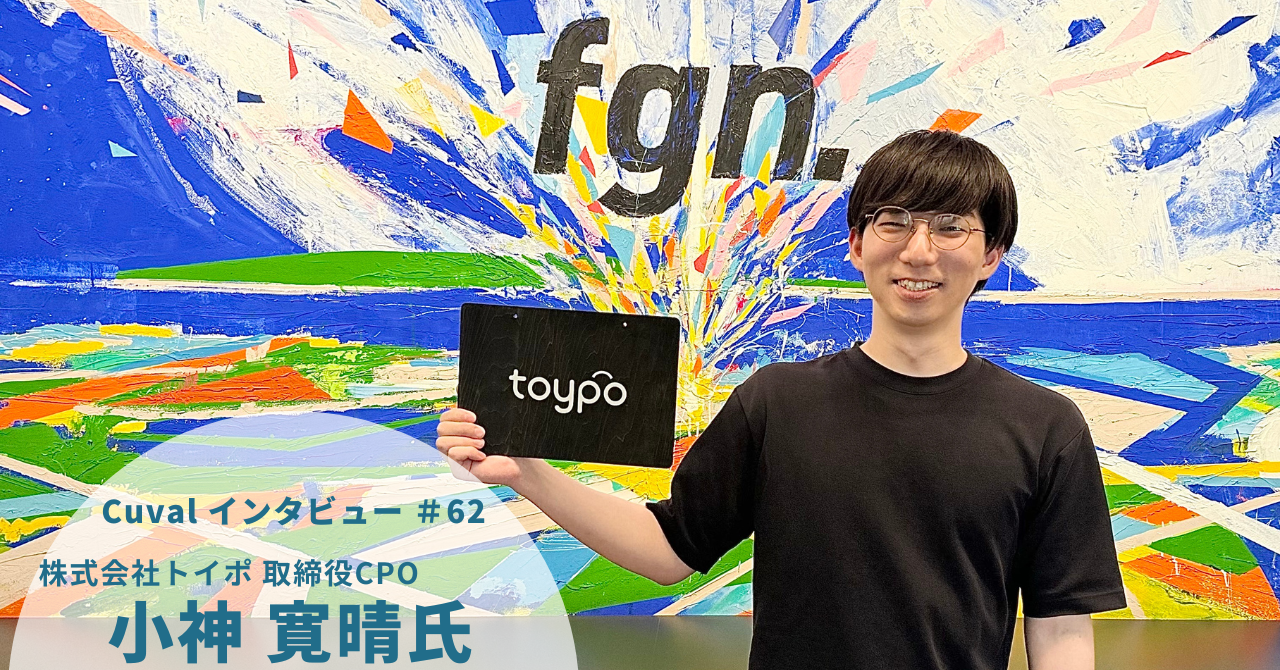

小神 寛晴氏|株式会社トイポ 取締役CPO

福岡県出身。九州工業大学生命化学情報工学科在学中より、アプリ開発や複数のインターンに取り組み、2019年にトイポを共同創業。CTOとして開発体制を構築した後、現在はCPOとしてtoC・エンタープライズ両軸の新規事業立ち上げやプロダクト戦略、採用・組織設計などを統括。自身の原体験から「身近な人に届くプロダクトづくり」を信条に事業を推進している。

株式会社トイポについて

── 御社の事業内容を教えて下さい。

はい。私たちは「toypo」というアプリを活用しながら、地域との繋がりを深めるサービスを提供しています。

簡単に言うと、店舗独自のクーポンやポイントを簡単に発行できるアプリを提供しており、それを通じてお客様との接点づくりをサポートしています。

── クーポンやポイント機能を搭載したアプリ、ということですね。何か特徴的な点はありますか?

はい。toypoの大きな特徴は「お店ごとに個別のアプリをつくる」のではなく「ひとつのアプリ内に、各店舗の“ミニアプリ”を公開するスタイル」を採用している点です。

これにより、ユーザーはアプリを一つインストールするだけで、さまざまなお店のサービスを横断的に利用することができるという利便性があります。

── 現在、新たに取り組まれていることもあると伺いました。

はい。従来は、店舗側からクーポンやポイントを配信する形でしかサービスを提供していませんでしたが、最近では私たち自身が能動的に「お出かけ先を探す」「店舗を選んで体験する」といった機能を提供するようになっています。

このように、ユーザー自身の体験起点で店舗との接点を生むユースケースを増やしていくことで、今後の事業展開にもつなげていきたいと考えています。

── 非常に面白い取り組みですね。ちなみに、CS(カスタマーサクセス)チームなどもいらっしゃるのでしょうか?

はい。CSチームは福岡・東京の各拠点に配置されており、大阪にもリモートでメンバーが降ります。「導入いただいて終わりではなく、ここからが本当のスタート」という姿勢でお客様の運用を支援しています。

アプリの運用は、店舗にとって決して簡単なことではありません。現在はどの店舗も人手不足の中で運営しており、アプリ運用にリソースを割くのが難しいという課題があります。

だからこそ私たちは、ユーザーの獲得からコンテンツ提供、リピート促進までを一貫して伴走支援する体制をとっています。

小神さんのキャリア

キャリアの原点──“70点主義”だった学生時代から開発の世界へ

── まずは小学校から高校時代まで、どのような学生時代を過ごされていましたか?

そうですね。小中学校時代はいわゆる「可もなく不可もなく」という感じで、特別に勉強ができたわけでもなく、運動が得意だったわけでもありません。でも苦手なことがあったわけでもなくて、常に“70点くらい”を器用にキープするような、そんな学生生活を送っていました。

なんとなくこのまま大学に進学して、なんとなく就職していくんだろうな…と。特別に強い目標があったわけではありませんでしたね。

── そんな中で、進路を考えるきっかけのようなものはあったのでしょうか?

高校時代に、生物の授業でDNAについて学んだことがきっかけでした。

「人はDNAで決まる」と言われるけれど、本当にそうなのか? どこまでが遺伝で、どこからが環境要因なのか? そんな問いに興味を持つようになって、生物系の学問に進もうと決めました。

最終的には、福岡県にある九州工業大学の生命化学情報工学科に進学しました。

家庭の事情で自宅から通える範囲の大学に絞っていたのですが、生物を学べる学科がその大学しかなかったこともあって、自然と進路が決まった形ですね。

── その頃はまだITやプログラミングに興味があったわけではない?

はい、まったくなかったです(笑)。

でも、その学科は情報工学部でもあったので、プログラミングの授業がカリキュラムに組み込まれていたんです。

周りの学生たちは結構苦戦していましたが、僕はむしろすごく楽しくて。自分でコードを書いて、エラーが出て、それを修正して、また動かして……という一連のプロセスが、まるでゲームのように感じられて、とても面白かったんです。

初めての開発体験とアプリコンテストへの挑戦

── そこから個人開発などに興味を持ち始めたのは、いつ頃からですか?

本格的に興味を持ち始めたのは、大学3年生の頃です。

「せっかくプログラミングを学んでいるなら、生活の中で何かに活かせたら面白いんじゃないか」と思って、アプリやサービスを自分で作ってみようと思うようになりました。

── 個人開発が先だったのか、インターンが先だったのか、どちらだったのでしょうか?

最初のきっかけはアプリコンテストへの参加でした。

とはいえ、当初は開発の仕方もよくわからなかったので、Progateなどを使って学習したり、大学の中にあった「ウェブサービスやアプリを作る学生団体」に入ってスキルを身につけていきました。

その団体からは、実際に起業していった人も何人かいましたね。

そういった環境にいたことで、アプリコンテストやインターンの情報にも自然と触れるようになって「とりあえず出てみよう」という気持ちで最初のコンテストに挑戦しました。

大学の先輩たちとチームを組んで、自分のアイデアを形にしていくというのが、最初の開発体験でした。

── そこから複数のインターンにも参加されたんですよね。

はい。最初のアプリコンテストに出た年の夏に、楽天のインターンに応募しました。

その頃はまだ開発スキルも不十分でしたが、なぜか通ってしまって(笑)、初めて東京に行き、他大学の学生エンジニアとチームを組みました。

1週間でテーマに沿ったプロダクトを企画して、モックまで作るという内容だったのですが、そこでSODAの林さん(Cuvalインタビューでも登場)と同じチームになったんです。

彼は当時からすごく優秀で「自分たち大学生のレベルなんてこんなものだろう」と思っていたのが、一気に覆されました。

「同年代にこんなにできる人がいるのか」と、衝撃を受けましたね。正直、落ち込んだ部分もありましたが、同時に「どうやったら自分もそこにたどり着けるんだろう」と本気で考えるようになりました。

自分にとっての転機になった出来事だったと思います。

── その後、地元の企業などでも経験を積まれたそうですね。

はい。ハウインターナショナルという福岡のIT企業で、長期のインターンとして開発に関わりました。

もともとはユニクロでアルバイトをしていたのですが「せっかくなら開発経験が積めるバイトがしたい」と思っていたところに、ちょうどアプリコンテストでハウインターナショナルと出会いました。

そこで「バイトさせてもらえませんか?」とお願いしたところ、快く受け入れてもらえて、約1年間、実務として開発に携わることができました。

その他にも、エウレカさんなど複数の企業でインターンを並行して経験し、開発スキルやプロダクトづくりの理解を深めていきました。

起業の決断──“人を喜ばせる”実感が進路を変えた

── トイポを創業するまでのキャリアの中で、特に印象に残っている出来事や出会いはありますか?

はい。創業のきっかけにもなった出来事があって、それが大学4年生のときでした。

当時は大学院への進学が決まっていて、DNAの研究に取り組もうとしていたのですが、一方でアプリ開発にも継続的に取り組んでいたので、「このまま研究の道に進むべきか、それとも開発の道に進むべきか」──そんなことをずっと悩んでいた時期でした。

そんな中、大学の学園祭で模擬店を出すことになりまして。

僕は料理ができるわけではなかったので「どう貢献できるかな」と考えた末に、注文を管理するためのシステムを自作することにしたんです。

具体的には、来場者がスマホから注文すると、その内容が店舗側のタブレットにリアルタイムで表示され、スタッフが注文の状況をステータス管理できる。注文が完了すると、ユーザー側のスマホにもその情報が反映される──というシンプルな注文管理アプリでした。

── まさにプロダクト開発がリアルな場面で活かされた瞬間ですね。

はい、本当に楽しい体験でしたし、初めて「自分の作ったものが実際に使われて、喜んでもらえる」という感覚を得られた出来事でした。

友人や周囲の人たちから「便利だった」「助かった」と感謝されたときの嬉しさは、今でも強く覚えています。

それまで参加していたアプリコンテストやインターンは、アイデアを形にすることが中心で、実際のユーザーに届ける体験はなかったんです。

だからこそこの体験がとても新鮮で、自分の中で大きな意味を持ちました。

僕はどちらかというと、これまで「70点主義」のような人生を送ってきたタイプで “人を喜ばせる”とか“社会にインパクトを与える”といったことを強く意識することがなかったのですが、このとき初めて「人に喜んでもらえるものを、自分の手でつくるって、すごく楽しい」と実感したんです。

「この喜びをもっと味わいたい。じゃあ、研究ではなく、サービスやプロダクトをつくる道に進もう」──そう決断しました。

── そこで進路の方向転換をされたのですね。

はい。ちょうどその大学4年の冬ごろに、現代表の村岡から連絡があって「こういうことを一緒にやりたい」という起業の相談を受けました。

僕自身、ちょうど「次の一歩を決めなきゃいけない」と思っていたタイミングでもあったので「これはちょうどいいきっかけかもしれない」と思って。そこで一緒に起業することを決めました。

それが、トイポ創業の始まりです。

信頼できる相手と、一緒に挑戦したい──共同創業の決め手

── 先ほど「声をかけられて創業した」とお話されていましたが、Wantedlyの記事でも村岡さんとの出会いについて触れられていましたよね。改めて、村岡さんを共同創業パートナーとして選んだ決め手なども含めて、その出会いや経緯を伺えますか?

はい。もともと僕自身は「自分で起業しよう」とはあまり考えていなかったんです。

ただ、何か新しいことに挑戦する人のそばにいて、一緒に立ち上げをやることにはすごく興味がありました。

当時、学生起業がブームのようになっていて、いろんな大学に起業部やスタートアップ系のコミュニティができていたんですが、正直に言うと、僕はそういった場がちょっと苦手でした。

キラキラした雰囲気というか、「本当に起業するのかな?」と思うような空気感があって……。

どこか“ファッション起業”っぽさを感じてしまっていたんですよね。なのでそうした人たちとはあまり深く関わらず、距離を置いていたタイプでした。

そんな中で、高校の同級生だった村岡から突然連絡が来たんです。

もともと特別仲が良かったわけでもなかったので、最初は「なんか怪しい勧誘じゃないか?」と少し警戒しました(笑)。

でも実際に話してみると、彼はすごく淡々としていて。

むしろそのテンションが信頼できるなと感じたんです。学生起業系のコミュニティで見かけるような雰囲気とは全く違って、本気度と誠実さが伝わってきたんですよね。

── なるほど、そこに誠実さや本気度を感じたのですね。

はい。彼は大学に進学せず、高校卒業後すぐに独学で準備を進めていて「就職する人たちが社会に出る前の、このタイミングしか勝負できない」と退路を断って挑戦していたんです。

その覚悟を感じて「この人となら、何かを成し遂げられるかもしれない」と思いました。

また、彼が話していた「自分の手触り感のある事業をやりたい」という想いが、僕の価値観ともすごく重なっていて。

僕自身も「身近な人に喜ばれるプロダクトをつくりたい」という気持ちが根底にあったので、そうしたビジョンが一致したことも、一緒にやろうと決めた大きな理由でした。

── 実際に一緒に動き出したのはいつ頃からだったのでしょうか?

村岡から連絡があったのが2018年の冬(12月頃)で、そこから半年ほど準備期間を経て、2019年4月に創業しました。

創業メンバーは5人。全員が高校の同級生で、それぞれ大学卒業後に就職せず、創業タイミングで合流した形です。

── 創業時からCPOとしてジョインされたのですか?

いえ、最初はCTOとして入りました。

村岡が僕に声をかけてくれたのは、僕が大学時代にアプリコンテストやインターンの様子をSNSで発信していたのを見ていたからでした。

彼自身「これからの起業はITだ」と考えていて「同級生でエンジニアっぽいことをしている人がいたな」と思い出して、連絡をくれたそうです。

なので、最初は完全に1人目のエンジニアとして入りました。

いわゆる“学生起業あるある”で、自然とCTOを名乗っていた感じですね(笑)。

実際、開発はすべて自分が担当していました。

“使われない1年”を乗り越えて──手紙営業から始まったプロダクト開発

── 創業後、プロトタイプやベータ版を開発されていったと思いますが、noteの記事にもあるように、最初の1年ほどはかなり苦労されたと伺いました。ちょうどコロナ前くらいのタイミングだったと思うのですが、当時は実際にどのような取り組みをされていたのでしょうか?

はい。創業初期は、村岡が描いていた構想をなんとか形にすることに全力を注いでいた時期でした。

僕自身、アプリ開発の経験が豊富だったわけではなかったので、分からないことだらけの中で、なんとかプロトタイプを完成させた感じです。リリースはたしか2019年の夏(8〜9月頃)だったと思います。

それと並行して、村岡を中心に福岡の飲食店への手紙営業を始めました。

「福岡の若者がこういう取り組みをしています」と丁寧な手紙を書いて送り、反応のあった店舗に直接訪問して、共感いただけたお店に試験導入してもらうという流れです。

最初に導入していただいたのが、博多にあるカラオケ店舗で全面的に協力してくださり、導入が実現しました。

── 非常に順調なスタートに聞こえますが、そこから課題が出てきたのですね。

はい、実際にはまったくうまくいきませんでした。

当時のプロダクトは、スタンプカードやクーポンがアプリ内で貯まるという、非常にシンプルなものでした。

でも今思えば、店舗側にどんなメリットがあるのか、ユーザーがどう使うのかといった視点がまったく抜けていたんですよね。

スタッフの皆さんも「このアプリを使うと何が得られるのか」が分からない。

モチベーションも生まれない。結果、導入されてもユーザーに案内されず、まったく使われないという状態が続いていました。

僕たち自身もまだ未熟で、どう事業をつくればいいのか、どうプロダクトを改善すればいいのかもわからず、完全に手探りでした。

何かを思いついては作って、出して、でも使われず……。その繰り返しが1年以上続いていたんです。

本当に、ゴールの見えない真っ暗なトンネルを進んでいるような感覚で、精神的にもかなりきつかったですね。

── その状況をどうやって打開していったのでしょうか?

創業からちょうど1年ほど経ったタイミングで、福岡のスタートアップ支援団体と繋がることができました。プロダクトそのものの構想はあったものの “マネタイズする事業” としての戦略に苦しんでいる段階だったので、事業の進め方やプロダクトのつくり方を基礎から伴走していただいたんです。

経験豊富な社会人の方々が伴走してくださったことで、ようやく「使われるかもしれない」という手応えを感じはじめました。

── そこから徐々にユーザーに使われるようになったのですね?

はい。次に導入が決まったのが、とあるバッティングセンターでした。

実は、これが初めて「これは使われるぞ」と確信できた導入事例だったんです。

バッティングセンターって、来店頻度が高いじゃないですか。

その中で「スタンプが貯まって割引になるなら使おう」と思ってくださるお客様が多くて、自然にアプリが使われていく様子を初めて実感できました。

── 自信につながるきっかけだったんですね。

はい、本当に大きな転機でした。

それまでは、地元の飯塚でアポなし訪問をして加盟店を開拓していたんですが、正直あまり手応えがなくて……。

でも、このバッティングセンターでの導入をきっかけに「使われるとはこういうことか」と実感できたのは大きな出来事でした。

1年以上自分たちのプロダクトが使われない状態が続いていた中で、ようやく実際の利用シーンを目の当たりにできて、本当に嬉しかったです。

“仕事を奪いにくるCTO”との出会い──チームの成長と役割の変化

── 続いて、noteの記事でも触れられていましたが、CTOのロールを立石さんに引き継がれた経緯について、改めて伺ってもよろしいでしょうか?

はい。実は当時、僕自身が開発業務に加え、開発チームのマネジメント、プロダクト戦略、経営と、ほぼすべての領域を一手に担っている状態でした。

正直、もう身動きが取れないくらいの状況で、どこから手をつけるべきか分からない日々が続いていました。

中でも特に課題だったのが、開発組織の強化です。創業初期の名残もあり「学生エンジニアのチーム」的な構成から抜け出せておらず、ここを本格的にレベルアップさせる必要がありました。

そんなときにご縁があって出会ったのが、立石賢吾さん(賢吾さん)でした。

トイポの事業やチームに共感してくださり、入社いただいたのですが、賢吾さんは“仕事を奪いにくるスタンス”で、どんどん自分の役割を広げてくれるタイプで。

自然な流れで、技術領域のリードをお任せするようになり、やがてCTOという形で役割を担っていただくことになりました。

僕としても、賢吾さんが技術面を担ってくれることで、プロダクトや経営により集中できる体制へと移行することができました。

── 役割を分担したことで、チームの状態や事業にどのような変化がありましたか?

2023年に入って、役職としても正式に分担を明確化しました。

とはいえ、それ以前から実質的には分担されていたので、あくまで「肩書きが後からついてきた」という感じです。

賢吾さんが開発面をリードするようになってからは、組織づくりや採用活動も主体的に進めてくれていて、開発チーム全体の強化が実感できています。

── 具体的には、組織規模や構成にどのような変化がありましたか?

僕が現場で開発していた頃は、自分ともう1人のエンジニア、そして学生インターン3人という構成でした。

現在は、賢吾さんを含めて6名の正社員エンジニアが在籍しており、加えて業務委託メンバーが2名という体制です。

しかも、メンバーの多くがシニア人材で構成されているので、開発の安定性も高まり、チーム全体の自走力も格段に向上しました。

また、僕らが初期に構築したシステムには当然、技術的負債もあったのですが、そういった部分もチームで着実に解消しながら、スケール可能なシステムへの移行が着実に進んでいます。

CPOとして描く次の成長──事業開発、チーム編成、そしてプロダクトの未来

── 改めて伺いたいのですが、現在CPOとしてどのような業務を担当されているのでしょうか?

現在のメイン業務は、新規事業の立ち上げです。大きく2つの軸で動いています。

1つ目は、既存の「toypo」アプリを活用しながら、これまでアプローチできていなかったエンタープライズ企業向けの事業開発に取り組んでいること。

2つ目は、僕たち自身がエンドユーザーに直接価値を届けるtoC向けの新たなサービス開発です。

この2軸に加えて、採用活動や、事業戦略・プロダクト戦略の策定なども担っています。

── トイポという事業の魅力についても伺えますか?

トイポの一番の魅力は、BtoBtoCのプロダクトである点にあります。つまり、自分自身や家族、友人など“半径数メートルの人たち”がユーザーになり得るというところですね。

実際、自分が子どもの頃から通っていたお店に「toypo」が導入されていて、自分の作ったプロダクトを顧客として使えるという体験がありました。

これは本当に特別な感覚で「自分の生活に、自分のつくったプロダクトが入り込んでいる」ことの喜びを強く実感しました。

まだユーザー規模は大きくありませんが「どうやって生活に組み込んでもらうか」というチャレンジを楽しめるフェーズにいることにも、やりがいを感じています。

エンジニア組織について

── ここからはエンジニア組織についてお伺いします。現在の体制や全社構成について改めて教えてください。

現在の開発体制は、大きく3つのラインに分かれています。1つ目は既存事業のグロース、2つ目はエンタープライズ企業向けの新規事業開発、そして3つ目がtoC向けの新規プロダクト開発です。

それぞれのラインに対して専属のエンジニアチームをアサインし、並行して開発を進めています。中でも、エンタープライズ向けの開発が今まさに拡大フェーズに入っていて、現在のエンジニアリソースはそちらにかなり集中している状況です。

一方で、toC向けの新規プロダクトは、僕とデザイナー1名、エンジニア1名の3人というスモールチームで、少数精鋭の形で開発を進めています。まだ立ち上げ段階ということもあり、機動力重視で、日々試行錯誤しながらプロダクトの磨き込みを行っているフェーズです。

── そのtoC側のエンジニアについても、かなりユニークな方だと伺いました。

はい、彼は石垣島在住のフルリモートで働くシニアエンジニアなんですが、なんとブラジリアン柔術のアジア1位・世界8位という実績を持っています。しかもアメリカ人で大阪弁を話すという……情報量がすごいんですけど(笑)、技術的にも非常に頼れる存在です。

── それぞれの開発ラインにはどんな目的があるのでしょうか?

既存事業においては、主にCS(カスタマーサクセス)チームの業務効率化をテーマに開発を行っています。

CSは導入から運用サポートまで一貫して担当しているので、その負担を減らしてより多くの店舗に価値提供できるよう支援ツールや管理機能の整備を進めています。

また、現在はPMF(プロダクト・マーケット・フィット)を模索する「ディスカバリーチーム」も立ち上げ、「誰に対して、どんな課題を、どんなプロダクトで解決するか」を明確にするための動きを進めています。

この動きは今後「ディスカバリー」から「デリバリー」へと移行していき、実装フェーズに入る予定です。

技術全体を横断的に支えるSREチームもこの1年以内に立ち上げました。特にエンタープライズの導入が進む中で、技術的負債の解消やパフォーマンス改善、インフラ整備といった部分が非常に重要になっており、大きな効果を発揮しています。

── 開発組織としての「良さ」と「課題」についても教えてください。

まず良さについてですが、メンバーが技術的な専門性を持ちつつ、社内外の関係者と積極的に対話しながら価値提供に向き合っている点が非常に心強いです。

一般的に敬遠されがちな顧客対応や問い合わせ対応にも前向きに取り組み、レピュテーション(評判)を自ら取りに行く姿勢がありますし、「指示を待つ」のではなく、自分からボールを拾って進めていく自律性が高いメンバーが多いです。

一方で、課題も明確になってきています。

まず1つは、開発以外の業務に時間が取られがちで、開発スピードに影響が出ていること。特に顧客対応に積極的に関わる分、そのバランスには今後工夫が必要だと感じています。

もう1つは、プロダクト品質を担保する仕組みがまだ整っていないこと。現在、専任のQAチームが存在せず、テスト工程がエンジニアに依存しているため、リリース時の品質担保に課題があります。

一時期はリリースのたびに何かしらが壊れるような状態もありましたが、現在はシニアエンジニアが中心となって「バグのない状態でリリースできる体制」を構築中です。

── リリース頻度はどのくらいなのでしょうか?

週に2〜3回程度のリリースを行っています。

「毎週○曜日にリリース」といった定型スケジュールではなく、開発が完了したタイミングで随時リリースするスタイルを採用しています。

「1.5億人のライフスタイルに溶け込む」toCプロダクトを目指して

── 今後の目標について伺いたいと思います。

ありがとうございます。少し新規事業の話になるのですが、これまで「toypo」は店舗を介してサービスを提供してきました。今後は、より多くの人に日常的に使ってもらえるtoC向けプロダクトを作っていきたいと考えています。

現在構想しているのは、お出かけや店舗選びのフェーズにおいて、新たな価値を提供するサービスです。目標としては、MAU(Monthly Active Users)1,500万人、つまり日本の人口の10%に届くようなプロダクトを実現したいと思っています。

当然ながら、toC領域への投資を継続し続けるのは簡単ではありません。この1年でしっかりと結果を出すことが鍵になります。ただ、toCでしっかり使われるプロダクトをつくることで、決済やデータ活用といったフィンテック領域にも広がりが生まれると感じています。

「勝ち馬に乗る」のではなく、「勝ち馬をつくる」人と働きたい

── それでは最後に、どんな人と一緒に働きたいかを教えてください。

まず前提として、トイポの事業やミッションに共感してくれることが大切です。いま私たちは、まだまだアーリーフェーズの不確実性が高い環境で、次のステージを目指して事業を伸ばしている最中です。

ですので「成長しているところに乗っかりたい」ではなく「自分で成長をつくっていきたい」「勝ち馬をつくっていきたい」というスタンスの方とご一緒したいと思っています。課題もたくさんありますし、体制も発展途上ですが、ひとり加わるだけで大きく変わるフェーズだからこそ、自分の手で組織や事業を動かしていけることに喜びを感じる人には、ぴったりの環境だと思います。

シニア人材が集まる理由は、「人」と「空気感」

── 現在トイポには、シニアなエンジニアの方も多くいらっしゃる印象があります。そういった方々がアーリーフェーズの企業に惹かれる理由は何でしょうか?

もちろん、事業への共感や社会的意義に魅力を感じていただいていることも大きいですが、それ以上に大きいのは「人」や「チームの雰囲気」ですね。

特に開発チームは“いい人が本当に多い”んです。ものづくりが好きで、プロダクトへのこだわりを持っていて、価値観も似ている。CTOの賢吾さんをはじめ、人柄や空気感に惹かれて入社してくれるメンバーが多いです。