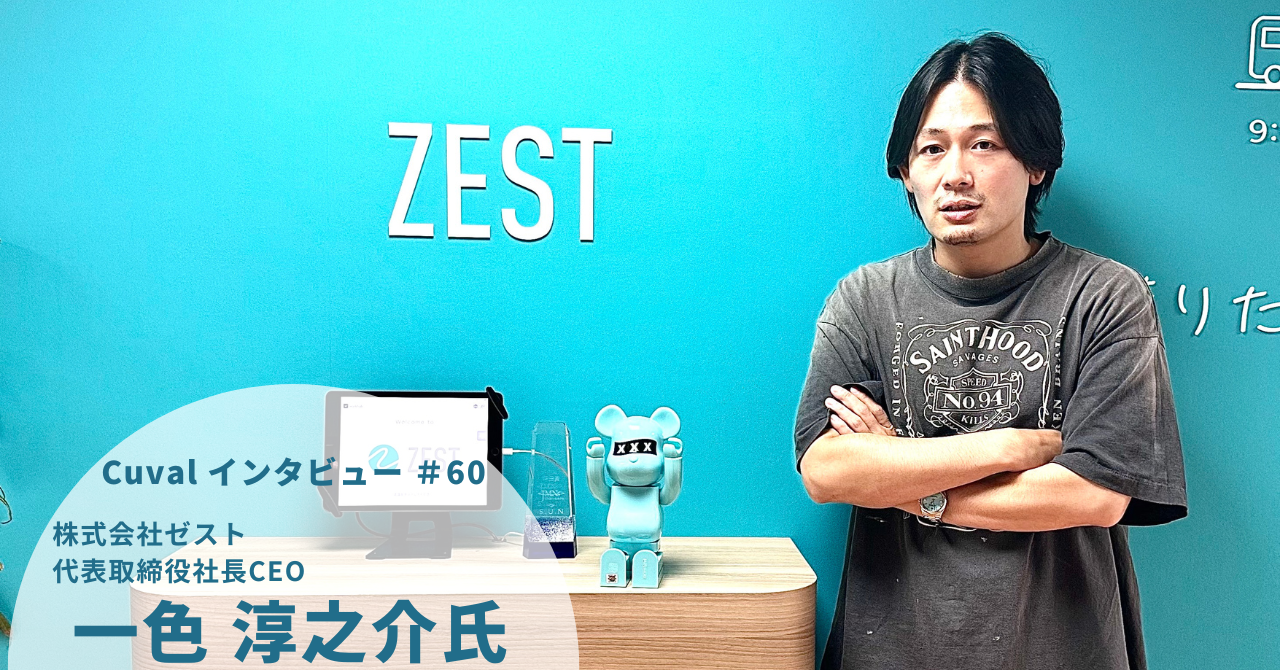

一色 淳之介 氏|株式会社ゼスト 代表取締役社長CEO

東京大学農学部卒業、東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、P&Gジャパンに入社し、マーケティング部門で複数ブランドを担当。海外駐在を経て、2013年に創業間もないYCPへ参画。約10年間にわたり、投資・経営・事業再生・大企業向けコンサルティングを経験し、同社の上場にも貢献。2022年、ミダスキャピタル代表・吉村氏の紹介をきっかけにゼストへ参画。AIとDXを活用した在宅医療・介護の生産性向上と収益改善を推進し、「AI×DXといえばゼスト」と言われるブランド確立を目指す。

株式会社ゼストについて

── 御社の事業内容を教えて下さい。

株式会社ゼストは、訪問看護・訪問介護・訪問診療といった在宅医療・介護の現場に向けて、収益改善プラットフォーム「ZEST」を提供しています。対象は在宅のみならず施設内訪問も含まれ、看護師やヘルパー、医師が高齢者の自宅を訪問し介護や診療を行う事業者の業務を支える仕組みを開発しています。

主力サービスは、スタッフの訪問スケジュールをAIで自動作成・最適化するシステムです。都内では1日5〜6件の訪問が一般的ですが、移動や待ち時間のロスにより4件程度に減ってしまうケースもあります。当社のサービスでは、訪問ルートや時間配分を効率化するだけでなく、「女性スタッフ希望」や「このスタッフと相性が良い」といった細かな要望まで加味してマッチングを行います。

その結果、従来4件しか回れなかったケースが6件回れるようになることもあります。訪問単価は国が定める診療報酬で固定されているため、訪問件数が増えれば売上はそのまま伸びます。事業所にとっては収益改善につながり、同時に業界全体が抱える人手不足や低賃金といった課題解決にも貢献できます。

このほか、経営KPIを可視化するツールや、在宅医療・介護業界に特化したCRM(営業支援ツール)など、複数のサービスを展開しています。

── スタッフの採用や定着にも貢献できるそうですね。

はい。人手不足が深刻な業界ですので、スタッフ採用は大きな課題です。看護師はもちろん、その中でも特にヘルパーは求人倍率が非常に高く、「人さえいれば売上を伸ばせるのに」という事業所も少なくありません。売り手市場ゆえに離職も多く、職場環境の整備と処遇改善の両立が欠かせません。

当社のサービスで業務効率が向上すれば、1人あたりの売上が増加します。その分を給与に還元することで処遇改善が可能になります。さらに、直行直帰や変則スケジュールにも対応できる仕組みを備えており、子育てや親の介護などで途中退勤が必要なスタッフも柔軟に働けます。

こうした運用はアナログでは難しいのですが、当社のシステムなら容易に設定可能です。「高い給与」と「柔軟な働き方」の両立を実現することで、スタッフの定着にもつながっています。

一色さんのキャリア

キャリアの原点──幼少期から大学時代まで

── 小学校から高校にかけて、今の原体験につながるエピソードがあれば教えてください。

祖父母と同じ家で暮らす二世帯住宅で育ちました。祖母は元・学校の先生で、退職後は自宅で小さな塾を開いていたんです。近所の子どもたちが集まって勉強する場で、幼稚園の頃から僕もその輪に混ざっていました。

小学校に上がる前から、小学1年生向けのドリルを解いていて、自然と算数が大好きに。祖母の塾で近所のお兄さんやお姉さんと一緒に勉強するのが楽しく、数字に親しむ時間が日常になっていきました。

小学4年生のとき、自分から「中学受験をしよう」と決意しました。当時はクラスに1〜2人受験するかどうかという時代でしたが、算数が得意だったこともあり、開成中学に進学しました。

── 開成時代はどのように過ごされましたか。

塾では常に上位でしたが、開成では周囲が皆優秀。最初のテストで平均点程度となり、「勉強だけでは差別化できない」と痛感しました。そこで、中高時代はバスケットボール部に入り、部活と勉強の両立を意識しながら過ごしました。

── 大学は東京大学に進学されていますね。

はい。開成からの流れで自然と東京大学を目指しました。入学時は学部を決めず、理科一類(理一)・理科二類(理二)・理科三類(理三)のいずれかに入ります。算数・数学が好きだったので理系一択で、理二を選びました。

理二では、物理・化学・生物のうち2科目を選択します。僕は化学と生物を選びました。生物は人体など身近なテーマが多く、物理よりも親近感が持てたからです。その後、3年次の「進学振り分け」で農学部へ。生活に直結したテーマが多く、分かりやすさが魅力でした。

── 農学部では、どのような研究を?

ほうれん草の鮮度保持に関する研究です。実験ハウスで育てたほうれん草を収穫し、物流過程での鮮度劣化を防ぐ方法を探るという研究でした。

── かなりフィールドワークの多い研究ですね。

そうですね。相手が「生物」なので、毎日決まった時間に世話や収穫、実験を行わなければ結果がぶれてしまいます。2日に一度は必ずハウスに通い、年末年始も例外なし。12月31日も育て、1月2日には朝から世話をする生活でした。

さらに、収穫後3日間は6時間ごとに鮮度を測定する実験をしていました。夜中も観測。3日間研究室に泊まり込むこともありました。この経験で「椅子で寝られる」ことが特技になりましたね。就職活動で投資銀行を受けたときには、「会社でも死ぬ気で働けます」と笑い話にしたほどです。

── ほうれん草はお好きなんですか。

好きではありますが、特別詳しいわけではありません(笑)。葉物野菜は表面積に対して体積が小さく、劣化しやすい──その特徴から研究テーマとして選びました。

P&Gで培った「ブランド経営者」マインド

── 就職活動ではP&Gに入社されていますが、その決め手は何だったのでしょうか。

就職活動の時点では、学生起業をしていたわけではなかったので、まずは企業に就職しようと考えていました。ただ、「ずっと同じ会社で働く」というより、いずれは自分で経営に携わるようなことをやってみたい──そんな漠然とした思いはありました。

一方で、自分の性格を考えると、入社時点で「これを絶対にやりたい」という明確なテーマはありませんでした。例えば、日本の大手有名企業に入ると、居心地が良すぎてそのまま定年まで働く未来が見えてしまう気がしたんです。ブランド力も給与も安定し、基本的に解雇もされない──そうなると、そこから飛び出す勇気を持てるのか、自分でも疑問でした。

そこで、最初から「長く居続ける人が少ない会社」に行った方が、自分のキャリアには合っているのではと考え、外資系に絞りました。外資系は人の入れ替わりが激しく、ずっと同じ会社で働く人はほとんどいません。

就職活動では、投資銀行、コンサルティングファーム、そしてP&Gのマーケティング部門を候補に幅広く受けました。理系院卒で数学が得意だったこともあり、外資系金融の投資銀行部門からも内定をいただきましたが、最終的に「純粋に面白そうだ」と感じたのはP&Gのマーケティングでした。

当時のP&Gマーケティングは「ブランドの経営者」と呼ばれており、その役割に惹かれました。担当ブランドの売上と利益に責任を持ち、ファイナンス部門や工場部門、調査部門など社内のあらゆる部署と連携しながらプロジェクトを推進します。広告予算の管理や原価交渉まで担い、利益を確実に出すための意思決定を行う──まさにブランドのリーダーであり、経営者的なポジションです。その裁量の大きさと、事業全体を動かす感覚が非常に魅力的でした。

創業期のYCPへ──P&Gからの転機

── P&Gから2013年に創業期の会社へ移られたと伺っています。その経緯を教えてください。

P&Gでは数年間勤務し、マーケティングの仕組みや組織運営など、世界的企業ならではのノウハウを吸収できました。シンガポールでの海外駐在も経験し、辞めるつもりは全くなかったのですが、一方で「成果を出しているのは自分ではなく、P&Gという歴史ある仕組みの力ではないか」という感覚がありました。

もっと組織の看板に頼らない、“ストリートファイト”のような環境で自分の力を試してみたい──そんな思いが芽生えたんです。加えて、新卒時に選ばなかった外資金融のファイナンス分野の知識を持つ人たちと話す機会が増えたことも刺激になりました。

そんな中、学生時代から知っていた先輩(ゴールドマンサックス出身)が立ち上げたYCP(当時はヤマトキャピタルパートナーズ)から声をかけてもらいました。まだ立ち上げ期で、オフィスはマンションの一室。社員は5人ほどでしたが、外資金融やコンサル出身の優秀な同世代が集まり、各自の知識を持ち寄って事業を進めていました。P&Gとは正反対の、ブランドネームのないゼロからの挑戦だからこそ、自分の力を試せると思い、転職を決意しました。

創業期から上場までの10年

── 約10年間在籍されていますが、やはり思い出深いキャリアになったのでしょうか。

そうですね。入社当初はマンションオフィスで、創業者の先輩と同居しながら、部屋を出ればすぐオフィスという環境でした。そこから、東京ガールズコレクションの運営会社への再生、ターンアラウンド型ファンドの運用、MBO資金の捻出といった案件を手掛けました。自ら役員として再生事業をリードし、投資と経営を一体で行う経験を積むことができました。

また、大企業向けのコンサルティングも担当し、戦略立案から実行支援まで幅広く関わりました。YCP自体も小さな組織から始まり、やがて上場を果たすまでに成長。その過程を間近で経験できたことで、経営の多様な側面を深く学べたと思います。

ゼスト参画の経緯

── 改めて、ゼストに参画された経緯を教えてください。

ゼストの株主であるミダスキャピタル代表の吉村さんは、大学時代のサークルの先輩です。以前から「淳之介も一緒にやろうよ」と声をかけてもらっていました。

2021年にYCPが上場した後、再び吉村さんから連絡があり、「もうそろそろいいでしょ」という流れに。最初は本気で転職を考えていなかったのですが、吉村さんがゼストと出会い、「この会社、どう思う?」と相談を受けたことがきっかけでした。

惹かれたポイントは3つあります。

1つ目はマーケットの魅力。医療・ヘルスケア領域、特に在宅介護は今後確実に拡大し、社会的にも必要不可欠な分野であること。

2つ目は会社のステージ。社員2〜3名、オフィスもない状態で、自由度高く組織をつくれる環境だったこと。

3つ目は自身の強みを生かせる点。私は医療や介護の専門家ではありませんが、コンサルや経営で培った知見をこの領域に持ち込むことで価値を生み出せると感じました。特に在宅領域は経営的な発想が浸透していない部分が多く、そこに自分の経験を掛け合わせれば面白いことができると確信しました。

── YCPからは引き止められなかったのでしょうか。

もちろん引き止めはありました。ただ、CEOの方に「事業会社の社長としてIPOを目指します」と伝えたところ、「わかった、頑張れ」と背中を押してくれました。

「外に出て、OBとして活躍し、上場してくれることが最大の恩返しになる」と送り出していただけたのは本当にありがたかったです。YCPで学んだことを活かし、経営者として挑戦する覚悟をさらに強くできた瞬間でした。

仲間集めからのスタート

── 参画当初はどのような状況でしたか。

ほぼ人がいない状態で、フルコミットしていたのは1人。最初に着手したのは仲間集めでした。営業経験も開発知識もなかったため、ミダスキャピタル経由で多くの人を紹介してもらい、会って「この人だ」と思ったら口説いて仲間に加わってもらいました。

営業担当取締役の河合もその流れで参画し、CTOの豊島も同様です。さらに、マーケティング責任者の丸田はYCP時代のチームメンバーで、先にYCPを退職していたので声をかけ、加わってもらいました。こうして役員陣をはじめ、チームを一から組み上げていきました。

ゼスト参画後の取り組み

── 実際にゼストへ参画されてからは、どのようなことに取り組まれたのでしょうか。

大きく分けると3つあります。

1つ目は仲間集め。

2つ目はプロダクトのリプロダクト(再構築)。

3つ目は組織基盤づくり──就業規則や各種規定、経理の仕組みなどを整えることです。

この中で最も時間を割いたのは仲間集めです。自分が営業に10時間費やすより、営業のプロが10時間動くほうが圧倒的に効率的です。だからこそ、まずは優秀な人材を口説き、仲間に加わってもらうことに注力しました。

CTOが参画してからは、彼がフロントエンド・バックエンドのエンジニアやデザイナーを複数人連れてきてくれたことで、プロダクトの再定義や作り直しにも本格的に着手。仲間集めがひと段落してからは、プロダクト開発と並行して組織づくりを進め、最初の1〜2年はまさに怒涛の日々でした。

── 2022年9月に社長に就任されていますが、その前から動き出していたのですね。

はい。2022年6月頃から関わり始め、その時点で既に声をかけていました。たとえば営業担当の河合、マーケティング責任者の丸田もその頃に接触しています。丸田は当初、業務委託で半年ほど関わってもらい、2023年初めに正式にジョインしてもらいました。

── 仲間集めは多くの経営者が苦労する部分です。優秀な人材が集まった要因は何だと思いますか。

もちろん、高い報酬を提示できたわけではありません。たとえば河合は新卒でキーエンスに入り、その後もSalesforceやMarketoなど外資系SaaSを渡り歩いてきた高年収プレイヤーですから、スタートアップの提示額では到底勝負になりません。

それでも参画してもらえた理由は、ビジョンと社会的意義への共感だと思います。この業界が今後確実に成長すること、課題が山積みであること、それを解決することがどれほど価値のあることか──そういった話を真剣に伝えました。

また、河合の場合はご家族が業界のお仕事を務めていたこともあり、業界への理解や親近感があったことも後押しになったかもしれません。一言でいえば、「社会的な意義」が最も刺さったポイントだったと思います。

── 改めて、ゼストの事業の魅力を教えてください。

一番大きいのは、やはり社会的な意義です。直近の参議院選挙でも、社会保障費の問題が大きく取り上げられていました。これは明確な社会課題であり、一方で現場ではヘルパーさんが決して高くない給与で働いています。税金を上げれば労働者の負担は増え、下げれば介護保険制度が維持できなくなる──そんな行き詰まり感のあるテーマです。

私たちのアプローチは、デジタルやAIの力で効率性を高め、1人あたりの生産性を向上させること。これにより、人手不足や社会保障費の逼迫といった構造的な課題に直接アプローチできます。日本は世界で最も高齢化が進んだ国であり、世界で最初にこの課題に直面しています。その最前線で解決策を模索できることは、単なる「お金を稼ぐ手段」を超えた面白さがあります。

── 初期メンバーの方々も、その意義に共感されたのでしょうか。

はい、間違いなくそうだと思います。加えて、ゼロに近い状態から会社をつくる楽しさにも惹かれていたはずです。2024年1月に現在のオフィスへ移転しましたが、「どんなオフィスにするか」「会社のルールをどう決めるか」など、みんなで手探りしながらつくっていく過程も楽しんでもらえたと思います。

さらに、ミダスキャピタルが株主として後ろ盾になってくれていることも大きいです。スタートアップは失敗リスクが高い中で、成功の確度が高いと感じられる環境は、優秀な人材が集まる大きな要因になります。

私自身、社長として最も頑張った仕事は仲間集めだと思っています。営業、開発などあらゆる領域で、自分より優秀な人材を集められることは、代表者にとって最も重要な能力の一つだと考えています。

── 現在の一色さんの業務内容について教えてください。

現在はIPOを目指して動いており、証券会社とのやり取りもありますが、それ以上に注力しているのはプロダクトの進化方向の策定です。ゼストのSaaSは常に進化し続けるものであり、改善したい機能や新たに実装したいプロダクトのアイデアは数多くあります。ただ、それらを一度に実現することはできません。

そのため、何をどの順番で進めていくかを決めるロードマップの策定は重要な仕事です。加えて、大手企業への営業、新規プロダクト(来年以降リリース予定)の構想策定、その先を見据えたビジョンづくり、コーポレートブランディングの強化なども担っています。一方で、営業は取締役の河合が高い実行力と組織構築力を発揮し、エンジニアリングはCTOの豊島、マーケティングや広告戦略は丸田が担っています。各領域の責任者が強い力を発揮してくれているおかげで、私は全体戦略や方向性に集中できている──これは非常にありがたい環境です。

現在の組織体制

── 現在の組織体制や規模について、開示できる範囲で教えてください。

社員数は50名強で、大きく3つの部門に分かれています。

1つ目は営業関連組織。マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、契約後のサポートを行うカスタマーサクセスが含まれます。

2つ目は開発組織。バックエンド、フロントエンド、UI/UXデザイナー、SREエンジニア、情報セキュリティ担当が所属します。

3つ目はコーポレート部門。経理、総務、労務など管理業務を担います。

人数構成は、開発が約20名、営業が約20名強、残りが管理部門です。

── プロダクト改善にも関わっているとのことですが、それはどの部署に紐づくのでしょうか。

唯一、私の直下に置いているのがPdM(プロダクトマネージャー)組織です。営業や顧客からの要望を集約し、改善方針やロードマップを策定。デザイナーやエンジニアへの依頼・調整を行い、プロダクト全体の方向性を定めます。

以前は開発部門に所属していましたが、営業寄りになると顧客要望に偏りすぎ、開発寄りになると技術的視点に傾きすぎる傾向がありました。そこで両方のバランスを取るため、約1年前に私の直下へ移し、2024年3月の新プロダクト完全リニューアルに合わせています。

── 現在の組織として、特に注力していることは何でしょうか。

すべて重要ですが、特に意識しているのはお客様の成果に直結する支援です。

当社のプロダクトは訪問介護・看護のスケジュール作成をAIで最適化します。従来は現場スタッフが相性や時間、移動距離を頭で計算して組んでおり、大きな負担になっていました。これを効率化するだけでも効果はありますが、本質的に目指すべきはその先──収益改善、採用促進、離職率低下といった経営成果まで踏み込み、顧客の事業成長を支えることです。

そのため、契約後も伴走し、プロダクトを使いこなしてもらうカスタマーサクセスの強化が不可欠です。昨年末にはこの業界特化型CRM「ZEST RRM」をリリースし、訪問介護・看護の経営メソッドを組み込んだ運用支援を提供しています。

── 現在の組織の良い点や、さらに成長するための改善ポイントを教えてください。

良い点は、業界への強い思いを持ったメンバーが集まっていることです。元看護師や理学療法士といった現場経験者も多く、業界未経験でも「介護・医療業界を変えていきたい」という意志を持つ人が多い。素直で学習意欲が高く、言われたことを愚直にやり切る力があります。

一方で、組織的な育成の仕組みは強化が必要です。新入社員が早期にキャッチアップできる動画教材やマニュアルの整備、お客様のタイプや現状に応じた最適アプローチの体系化など、「この場合はこうすれば成果が出る」というパターンを誰でも再現できる状態にすることが重要です。

これまでは営業担当取締役の河合がこの役割を担ってきましたが、彼も最前線で営業をしており、一人で対応できる範囲には限界があります。そこで2025年9月からは、組織全体のレベル底上げを専任ミッションとするメンバーを新たに採用し、河合の直下で動いてもらいます。

── どれくらいの期間で成果を出すイメージでしょうか。

最初に仕組みや教材を整えるのに半年ほど、その後3〜6か月で現場に浸透させるイメージです。合計で1年あれば、メンバーのスキルや知識が底上げされ、組織全体の成長を実感できる状態にしたいと考えています。

イメージとしては「ドラクエ」ですね。仲間を集めたら、次は全員を効率よくレベルアップさせる必要がある。経験値の低い敵ばかり倒していては時間がかかるので、仕組み化によって“メタルスライム”を効率的に倒せるような成長曲線を描ける組織にしていきたいです。

今後の目標・採用

── 今後の目標について教えてください。

大きく2つあります。

1つ目は、在宅医療・介護を支える企業の中で「AI×DXといえばゼスト」と言われるブランドを確立することです。この領域は一見ニッチに見えますが、市場規模は大きく、今後さらに拡大します。その中でAI×DX分野でトップの存在になることを目指します。

2つ目は、現在のtoB向けサービスから、将来的にtoC向けサービスへ展開していくことです。私たちは事業所の業務効率化や収益改善に取り組んでいますが、その先には高齢者本人や、その家族がいます。来年に向けて、介護する家族を支えるサービスの提供も検討しており、この領域全体を持続可能な形にしていきたいと考えています。

── どのような人と一緒に働きたいですか。

この業界への関心は、入社前には問いません。私自身もゼストを知るまではこの業界に深い関心があったわけではありませんでした。まずはこの業界の社会課題を理解し、「解決したい」と思えることが大切です。業界への思いでも、社会課題への知的好奇心でも構いませんが、そこに共感できる人を求めています。

もう1つはスピード感を持って成長できる人です。会社の成長スピードに合わせて個人も成長していかないと意味がありません。9時〜17時で安定して働く価値観も尊重しますが、ゼストでは前向きに自己成長を求め、素直に取り組める姿勢が重要です。

── 採用は現在も一色さんが中心で行っているのでしょうか。

人事担当はいますが、基本は部門ごとに責任者を立て、開発は開発、営業は営業で主体的に仲間集めを行っています。私も全員の面談に入り、最終的な判断に関わっています。

── 最後に、読者へのメッセージをお願いします。

私たちはスケジュール効率化ツールを提供していますが、それがゴールではありません。目的は事業者の収益改善、そして業界を持続可能なものにしていくことに寄与することです。SaaSを販売して終わりではなく、お客様に深く入り込み、業績を伸ばすことが私たちの仕事です。

これは私がコンサル時代に行っていた「お客様に入り込んで成果を出す」スタイルに近く、社員全員にもその意識を持ってほしいと考えています。契約してもらった時点で終わり、という考え方はゼストにはありません。そこまで踏み込んでこそ、業界の課題解決につながると信じています。